「とうもろこしにはどんな栄養素が含まれているんだろう?」

お店でとうもろこしを見かける時期になると、このように気になる方もいらっしゃるかもしれません。

とうもろこしは糖質やビタミン、ミネラルなど体に必要な栄養素が含まれている食品です。

また他にも整腸作用を持ち、肥満や生活習慣病などの改善も期待できる食物繊維を含んでいます。

とうもろこしを食べる際は、選び方や保存方法を工夫するとよりおいしく味わうことができます。

この記事では、とうもろこしの栄養素やそのメリット、選び方、保存方法などについて解説します。

1.とうもろこしの基礎知識

とうもろこしは私たちにとってなじみ深い食材ですが、どのような特徴があるか詳しくは知らないという方も多いかもしれませんね。

まずこの章ではとうもろこしの特徴や旬などとうもろこしの基礎知識について解説します。

1-1.とうもろこしとは

とうもろこしはイネ科トウモロコシ属に属する植物です。

日本では明治時代から本格的に栽培されるようになったといわれています。

とうもろこしにはさまざまな品種があり、そのなかでも野菜としてよく食べられているのが「スイートコーン」という品種です。

スイートコーンは糖度によってスイート種とスーパースイート種に、粒の色によってイエロー系、シルバー系、黄色と白色が混ざったバイカラー系に分けられます。

とうもろこしの旬は夏から初秋にかけてで、北海道や千葉県が主な産地です。

1-2.とうもろこしのカロリー

とうもろこし(スイートコーン)のカロリーは、100g当たり89kcalです[1]。

この数値だけではぴんと来ないという方もいらっしゃるかもしれませんね。

そこで代表的な野菜のカロリーと比較してみましょう。

| 食品名 | 加工状態など | カロリー |

|---|---|---|

| とうもろこし | ||

| えだまめ | ||

| 西洋かぼちゃ | ||

| れんこん | ||

| じゃがいも(皮なし) | ||

| ごぼう | ||

| ブロッコリー | ||

| にんじん(皮なし) | ||

| キャベツ | ||

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

とうもろこしは他の野菜に比べるとカロリーが高いことが分かりますね。

この後の章で解説するようにとうもろこしには健康に役立つさまざまな栄養素が含まれていますが、食べ過ぎには気を付けると良いでしょう。

2.とうもろこしに含まれる栄養素

とうもろこしはエネルギー源となる糖質が多く含まれており、カロリーが比較的高い野菜です。

しかし、ビタミンB群やカリウムなどさまざまな栄養素も含まれているため、食べる量に気を付ければ健康にメリットがあるといえます。

| 食品名 | 加工状態など | 含有量 |

|---|---|---|

| 糖質 | ||

| 食物繊維 | ||

| ビタミンB1 | ||

| ビタミンB2 | ||

| ビタミンB6 | ||

| ナイアシン | ||

| 葉酸 | ||

| パントテン酸 | ||

| ビオチン | ||

| ビタミンC | ||

| カリウム | ||

| マグネシウム | ||

| 鉄 | ||

| 亜鉛 | ||

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

この章ではとうもろこし(スイートコーン)に含まれる栄養素とそのはたらきについて解説します。

2-1.糖質

とうもろこし100g当たりの糖質含有量は12.0gです[2]。

糖質とは炭水化物のうちエネルギーの源になるものを指します。

糖質は脳や神経のエネルギー源として欠かせないものであるため、不足すると疲労や集中力の低下の原因になります。

しかし、エネルギー源として消費されなかった糖質は中性脂肪として蓄積されるため、摂取量には注意が必要です。

「それじゃあ、糖質は1日にどれくらいまでなら摂って良いの?」

という点が気になりますよね。

実は糖質は1日に摂取すべき量が明確に定められていません。

ただし、炭水化物の摂取目安については参考にできる数値があります。

厚生労働省では糖質を含む炭水化物から摂取するカロリーを1日の総摂取カロリーの50〜65%にするよう示しています[3]。

全体の摂取カロリーを考慮しながら、とうもろこしを摂り過ぎないように注意したいですね。

糖質について詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

2-2.食物繊維

とうもろこしには食物繊維も豊富に含まれており、100g当たりの含有量は3.0gです[4]。

食物繊維は炭水化物のうち、体内で消化吸収されないものを指します。

便の容量を増やしたり腸内の善玉菌を増やしたりすることでおなかの調子を整えるはたらきがあります。

さらに脂質や糖質、ナトリウムなどを吸着して体外に排出するはたらきもあります。

そのため、それらの過剰摂取が原因となって引き起こされる肥満や高血圧などを予防したり改善したりする効果が期待できます。

厚生労働省は「日本人の食事摂取基準(2025年版)」において、食物繊維の摂取目標量を定めています。

食物繊維の1日当たりの摂取目標量は、男性では18〜29歳で20g以上、30~64歳で22g以上、65~74歳で21g以上、75歳以上で20g以上です[5]。

女性では18~74歳で18g以上、75歳以上で17g以上です[5]。

しかし、令和元年の国民健康・栄養調査によると日本人の平均摂取量は目標量を大きく下回っています[6]。

とうもろこしを食べることで、日本人に不足しがちな食物繊維を補えるのはうれしいことですよね。

食物繊維について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

2-3.ビタミンB1

とうもろこしにはビタミンB1が豊富に含まれており、100g当たりの含有量は0.15mgです[7]。

ビタミンB1は「ビタミンB群」の一種です。

ビタミンB1は糖質の代謝をサポートしエネルギーの産生にも大きく関わっている栄養素です。

そのためビタミンB1が不足するとエネルギーがつくられにくくなり、疲労感を覚えたり集中力の低下につながったりする恐れがあるといわれています。

厚生労働省は「日本人の食事摂取基準(2025年版)」において、ビタミンB1の摂取推奨量を定めています。

ビタミンB1の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で1.1mg、30~49歳で1.2mg、50~64歳で1.1mg、65歳以上で1.0mgです[8]。

女性では18〜29歳で0.8mg、30~49歳で0.9mg、50~74歳で0.8mg、75歳以上で0.7mgです[8]。

とうもろこしには糖質とその代謝をサポートするビタミンB1が両方含まれているため、効率良くエネルギーをつくることができるといえそうですね。

ビタミンB1について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

ビタミンB1が豊富に含まれる食べ物は?効果や摂取基準も詳しく解説

2-4.ビタミンB2

とうもろこしにはビタミンB2も含まれており、100g当たりの含有量は0.10mgです[9]。

ビタミンB2はビタミンB1と同様にエネルギーをつくるのに関わる他、成長を促進し皮膚や粘膜の健康を維持します。

そのため、不足すると成長に悪影響を及ぼしたり口角炎や皮膚炎を引き起こしたりします。

ただしビタミンB2のみが不足することはほとんどなく、他のビタミンの不足と同時に起こることが多いといわれています。

ビタミンB2の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で1.6mg、30~49歳で1.7mg、50~64歳で1.6mg、65歳以上で1.4mgです[10]。

女性では18~64歳で1.2mg、65歳以上で1.1mgです[10]。

とうもろこしだけでは摂取推奨量を満たすことが難しいため、他の食品もバランス良く摂るようにしましょう。

ビタミンB2について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

2-5.ビタミンB6

とうもろこしには100g当たり0.14mgのビタミンB6が含まれています[11]。

ビタミンB6はたんぱく質や脂質などの代謝に関わる栄養素です。

また、ホルモンのはたらきを調節したり免疫機能を維持したりするのにも役立ちます。

ビタミンB6 が不足すると湿疹、口角炎、皮膚炎、貧血などの原因になります。

また、成人では抑うつ症状や痙攣(けいれん)などを引き起こす場合があります。

ただしビタミンB2と同様に他のビタミンの不足と同時に起こるため、他のビタミンを十分に摂れていれば不足することは少ないと考えられています。

ビタミンB6の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜64歳で1.5mg、65歳以上で1.4mgです[12]。

女性では18歳以上で1.2mgです[12]。

ビタミンB6について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

2-6.ナイアシン

とうもろこしにはナイアシンも含まれています。

とうもろこし100g当たりのナイアシン含有量はナイアシン当量で2.8mgです[13]。

ナイアシンはビタミンB群の一種で、エネルギーの産生や脂肪酸の合成などに関わっています。

ナイアシンが不足すると、皮膚炎や精神神経障害などの症状のある「ペラグラ」という重篤な病気を引き起こす場合があります。

日本では発症するのはまれですが、アルコール依存症の方はナイアシン不足に陥ることがあるため発症リスクが高まります。

ナイアシンの1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で15mgNE、30~49歳で16mgNE、50~64歳で15mgNE、65~74歳で14mgNE、75歳以上で13mgNEです[14]。

女性では18〜29歳で11mgNE、30~49歳で12mgNE、50~74歳で11mgNE、75歳以上で10mgNEです[14]。

ナイアシンの摂取基準を詳しく知りたい方は厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をご覧ください。

2-7.葉酸

とうもろこしには葉酸も多く含まれています。

とうもろこし100g当たりの葉酸含有量は95μgです[15]。

葉酸はビタミンB群の一種で、アミノ酸の代謝やたんぱく質の合成、細胞の増殖に深く関わっています。

葉酸が不足すると、貧血や神経障害などを引き起こすことがあります。

また葉酸を十分に摂取することで、胎児の「神経管閉鎖障害」のリスクが低減されるといわれています。

妊娠を計画している女性、妊娠の可能性がある女性および妊娠初期の女性は、胎児の神経管閉鎖障害を予防するために、葉酸400μgをサプリメントなどから摂取することが望ましいとされます。

また、妊娠中期および妊娠後期では240μg、授乳期では100μgをそれぞれ付加量として摂るよう推奨されています[16]。

葉酸の1日の摂取推奨量は18歳以上の男女ともに240μgです[16]。

令和元年の「国民健康・栄養調査」によると、葉酸の平均摂取量は男女ともに推奨量を満たしています[17]。

葉酸について詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

葉酸が多く含まれている食べ物とは?効果や摂取基準もあわせて解説

2-8.パントテン酸

とうもろこしにはパントテン酸も含まれており、100g当たりの含有量は0.58mgです[18]。

パントテン酸は糖質や脂質などさまざまな代謝に深く関わっています。

厚生労働省は「日本人の食事摂取基準(2025年版)」において、パントテン酸の摂取目安量を定めています。

パントテン酸の1日当たりの摂取目安量は、男性では18歳以上で6mg、女性では18歳以上で5mgです[19]。

パントテン酸はギリシャ語で「どこにでもある」という意味があり、多くの食品に存在する栄養素であるため不足することはほとんどないといわれています。

パントテン酸の摂取基準について詳しく知りたいという方は厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をご覧ください。

【関連情報】 「パントテン酸とは?はたらきや摂取目安量、摂取源となる食品を紹介」について詳しくはこちらの記事をご覧ください

2-9.ビオチン

とうもろこしにはビオチンが豊富に含まれており、100g当たりの含有量は5.4μgです[20]。

ビオチンはビタミンB群の一種で、さまざまな代謝に関わっています。

不足すると、食欲不振、吐き気、皮膚炎、顔面蒼白(そうはく)などを引き起こすとされています。

ビオチンの1日の摂取目安量は18歳以上の男女ともに50μgです[21]。

ビオチンは通常の食事を摂っていれば不足する可能性は低いといわれていますが、とうもろこしをプラスすることでさらに補給ができますね。

ビオチンの摂取基準について詳しく知りたいという方は厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」をご覧ください。

【関連情報】 「ビオチンとは?はたらきや摂取の目安量、摂取源となる食品を解説」について詳しくはこちらの記事をご覧ください

2-10.ビタミンC

とうもろこしにはビタミンCも含まれています。

とうもろこし100g当たりのビタミンC含有量は8mgです[22]。

ビタミンCは水溶性ビタミンの一種で、皮膚や軟骨などを構成するコラーゲンをつくる材料となります。

また「抗酸化作用」を持つため、老化の進行を遅らせたり免疫機能を維持したりするのに役立ちます。

ビタミンCが不足すると、疲労感、倦怠(けんたい)感、気力低下の症状が現れ、悪化すると血管がもろくなり壊血病を引き起こすこともあります。

ビタミンCの1日の摂取推奨量は18歳以上の男女ともに100mgです[23]。

偏った食生活はビタミンCの不足につながるため、とうもろこしをはじめ野菜を十分に摂取していきたいですね。

ビタミンCについて詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

2-11.カリウム

とうもろこしにはカリウムが豊富に含まれており、100g当たりの含有量は290mgです[24]。

カリウムはミネラルの一種で、細胞の水分量を調節したり体内の酸性・アルカリ性のバランスを維持したりする他、神経の伝達や筋肉の収縮にも関わっています。

ミネラルについて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

またミネラルの一種であるナトリウムを体外に排出するはたらきがあるため、摂り過ぎた塩分を調節するのにも役立ちます。

カリウムが不足すると高血圧のリスクが高くなり、食欲不振、精神障害、筋力低下などの症状が現れます。

カリウムの1日の摂取目安量は18歳以上の男性で2,500mg、女性で2,000mgです[25]。

血圧や塩分が気になる方はとうもろこしなどを食べて補給すると良いでしょう。

カリウムについて詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

2-12.マグネシウム

とうもろこしにはマグネシウムも豊富に含まれており、100g当たりの含有量は37mgです[26]。

マグネシウムはミネラルの一種で、体内では骨、歯、筋肉、神経に含まれています。

さまざまな代謝をサポートし、筋肉の収縮や体温・血圧の調節などに関わっています。

マグネシウムが不足すると骨の形成に影響が出たり、不整脈、虚血性心疾患、高血圧、筋肉の痙攣を引き起こしたりします。

通常の食生活をしていれば不足したり摂り過ぎたりすることはほとんどありませんが、サプリメントや薬でマグネシウムを摂り過ぎると下痢を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

マグネシウムの1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で340mg、30~49歳で380mg、50~64歳で370mg、65~74歳で350mg、75歳以上で330mgです[27]。

女性では18〜29歳で280mg、30~64歳で290mg、65~74歳で280mg、75歳以上で270mgです[27]。

できるだけサプリメントに頼らず、とうもろこしなどの食品でマグネシウムを十分に補給していきたいですね。

マグネシウムについて詳しく知りたいという方は以下の記事ご覧ください。

マグネシウムを多く含む食べ物は?1日の摂取推奨量やはたらきを解説

2-13.鉄

とうもろこしは鉄も含んでおり、100g当たりの含有量は0.8mgです[28]。

鉄はミネラルの一種であり、赤血球の色素(ヘモグロビン)や筋肉の色素(ミオグロビン)に多く存在しています。

鉄が不足するとヘモグロビン濃度が低下し酸素を十分に運ぶことができず「鉄欠乏性貧血」になり動悸、息切れ、疲労感、頭痛、集中力の低下などの症状を引き起こします。

また、鉄不足は筋肉中のミオグロビンの濃度を下げ、筋力低下や疲労感の原因にもなるといわれています。

鉄の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で7.0mg、30~49歳で7.5mg、50~74歳で7.0mg、75歳以上で6.5mgです[29]。

女性では18~74歳で6.0mg、75歳以上で5.5mg、月経がある場合は18~29歳で10.0mg、30~64歳で10.5mgです[29]。

女性は月経により体内から鉄が失われたり妊娠・授乳中の鉄の必要量が増加したりするため、とうもろこしなどで補給できるのはうれしいですね。

鉄について詳しく知りたいという方は以下の記事ご覧ください。

2-14.亜鉛

とうもろこしには亜鉛も豊富に含まれており、100g当たりの含有量は1.0mgです[30]。

亜鉛もミネラルの一つで、さまざまな食品に含まれています。

亜鉛は体内の多くの「酵素」に含まれており、たんぱく質の合成や細胞の成長にはたらきます。

不足すると味覚障害や皮膚炎、食欲不振などの原因となり、子どもでは成長障害が起こることがあります。

亜鉛の1日当たりの摂取推奨量は、男性では18〜29歳で9.0mg、30~64歳で9.5mg、65歳以上で9.0mgです[31]。

女性では18〜29歳で7.5mg、30~64歳で8.0mg、65~74歳で7.5mg、75歳以上で7.0mgです[31]。

令和元年の国民健康・栄養調査によると、亜鉛の平均摂取量は男女ともに推奨量を下回っています[32]。

日本人は高齢者を中心に亜鉛不足の状態にあるとされています。

実際に複数の疫学調査の論文においても、日本人の 20-30%が亜鉛欠乏の状況にあると報告されています[33]。

亜鉛が含まれる食品を、意識して食事に取り入れることで、亜鉛不足にならないようにしましょう。

とうもろこしを食べることで亜鉛の摂取量を増やしていきたいですね。

亜鉛について詳しく知りたいという方は以下の記事をご覧ください。

亜鉛に期待できる効果とは?摂取目安量やおすすめの食品を紹介!

[33] 神戸 大朋「亜鉛トランスポーターの解析から亜鉛の生理機能を探る」(日本栄養・食糧学会誌 第 76 巻 第 4 号 207‒216(2023))

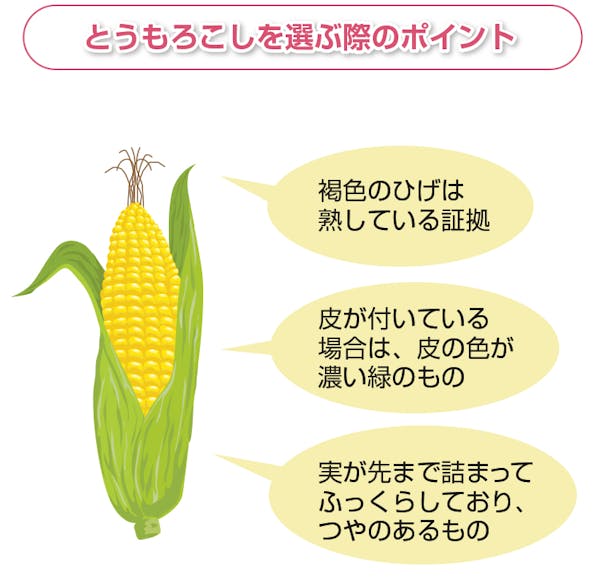

3.とうもろこしを選ぶ際のポイント

「おいしいとうもろこしを選ぶコツは何かな?」

とうもろこしを食べるなら、おいしいものを選びたいですよね。

とうもろこしを選ぶ際は、実が先まで詰まっていて熟しているものを選びましょう。

とうもろこしが熟している特徴は、ひげが褐色であるものといわれています。

また、実がふっくらとしてつやのあるもの、皮の色が濃い緑色のものが良いとされます。

スーパーや青果店で購入する際に参考にしてくださいね。

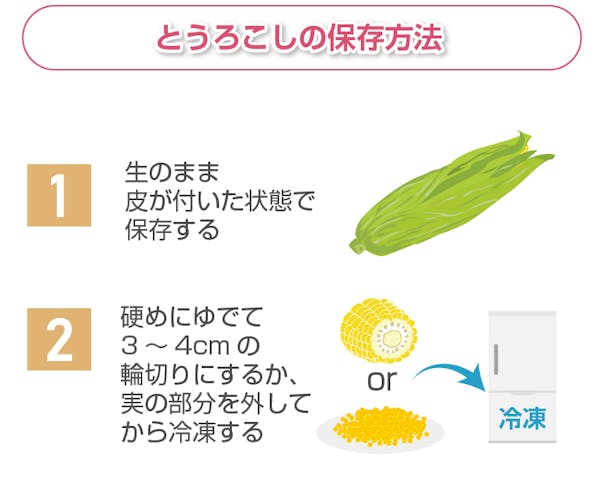

4.とうもろこしの保存方法

とうもろこしをおいしく食べるには、保存方法を工夫することも重要です。

そこで、生のままで保存する場合とゆでて保存する場合に分けてご紹介しましょう。

まず生のまま保存する場合は、皮がついた状態でラップに包み冷蔵庫か冷凍庫で保存します。

ゆでて保存する際は、硬めにゆでてそのままラップして冷蔵庫に保存する、もしくは輪切りにするか実だけを外した状態で冷凍庫に保存することがおすすめです。

冷凍庫での保存の方が長持ちしやすいため、長期保存したい場合は冷凍すると良いでしょう。

とうもろこしは時間がたてばたつほど栄養や味が落ちていくため、できるだけ早めに食べるようにしてくださいね。

5.とうもろこしの栄養についてのまとめ

とうもろこしは甘味が強く多くの栄養素を豊富に含む野菜です。

さまざまな作用を持つ食物繊維をはじめ、ビタミンB群やビタミンCなどのビタミン類、カリウムやマグネシウムなどのミネラルが多く含まれています。

ただしエネルギーのもとになる糖質も多く含まれており、野菜のなかではカロリーが高めです。

そのため、とうもろこしの食べ過ぎには注意しましょう。

とうもろこしは、実がぎっしり詰まっており完熟しているものがおいしいといわれています。

とうもろこしは時間が経過するにつれ栄養や味が落ちるため、保存方法を工夫しつつ早めに食べると良いでしょう。

この記事を参考に、とうもろこしを食生活に取り入れて不足しがちな栄養素を補給してくださいね。