「キャベツにはどんな栄養素が含まれているんだろう?」

低カロリーな野菜として知られるキャベツにどんな栄養素が含まれているか、知りたいという方は多いのではないでしょうか。

キャベツには美容に重要なビタミンCや食物繊維、胃腸の調子を整えるキャベジン(ビタミンU)など多くの栄養素・成分が含まれています。

しかしキャベツの栄養素のなかには熱に弱いものや水に溶け出してしまうものもあり、効率的に摂るには工夫が必要です。

この記事ではキャベツに含まれる主な栄養素と、それぞれのはたらきをご紹介します。

またキャベツの栄養素を効率良く摂取するためのポイントについても解説します。

低カロリーなだけではなく、さまざまな栄養素を含むキャベツを食生活に取り入れるための参考にしてくださいね。

1.キャベツに含まれる栄養素・成分とそのはたらき

「キャベツにはどんな栄養素があるのかな?」

日々の食卓でおなじみのキャベツにどのような栄養があるのか、気になる方も多いでしょう。

キャベツは生の状態で可食部100g当たり21kcalと非常に低カロリーです[1]。

一方で食物繊維やビタミンC、カリウムなど多くの栄養素が含まれており、健康や美容の心強い味方になってくれます。

| 栄養素 | 含有量 |

|---|---|

| 食物繊維 | |

| ビタミンB6 | |

| ビタミンC | |

| 葉酸 | |

| ビタミンK | |

| カリウム | |

| カルシウム |

文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をもとに執筆者作成

この章ではキャベツに含まれる主な栄養素と、それぞれのはたらきについて解説します。

また栄養素には含まれませんが、キャベツから発見されたキャベジンという特徴的な成分についてもご紹介します。

日々の食事でキャベツを食べる際の参考にしてくださいね。

おすすめの宅配野菜サービス >

1-1.食物繊維

キャベツといえば食物繊維と考える方も多いのではないでしょうか。

食物繊維はキャベツに豊富な栄養素の一つで、100g当たり1.8g含まれています[3]。

食物繊維は便の容量を増やして腸を刺激し、便通を良くすることが広く知られています。

便秘になると腸のなかで便が腐敗し、悪玉菌が増えて有害物質を発生させるため、肌荒れやニキビなどの肌のトラブルにつながります。

食物繊維と後述するビタミンCを豊富に含むキャベツは、肌の健康を心掛けたい方にとってうれしい食品といえるでしょう。

また食物繊維には脂質や糖質、ナトリウムを吸着し、体外に排出するはたらきがあります。

そのためこれらが要因となる肥満や糖尿病、高血圧などの生活習慣病の予防や改善に効果が期待されています。

しかし日本人の食物繊維の摂取量は減りつつあり、生活習慣病予防のための1日当たりの目標量に達していません。

食物繊維は健康全般に大きなメリットがあるため、キャベツを活用して摂取量アップを狙ってくださいね。

摂取量アップにおすすめの宅配野菜サービス >

食物繊維については以下の記事で詳しく解説しています。

1-2.ビタミンB6

キャベツはビタミンB6の含有量も100g当たり0.10mgと豊富です[4]。

ビタミンB6は水溶性のビタミンB群の一種で、糖質や脂質、たんぱく質からエネルギーをつくり出す際に重要なはたらきを持っています。

ビタミンB6には代謝に関わる100以上の酵素を助けるはたらきがあります[5]。

ビタミンB6は特に、たんぱく質からエネルギーをつくり出す際の重要な役割を担っています。

このため筋肉をつけようとたんぱく質を多く摂取している人は、ビタミンB6の必要量が増加します。

キャベツはダイエットだけでなく、筋トレの助けにもなるのですね。

ビタミンB6はそれ以外にも、正常な免疫機能の維持や赤血球のヘモグロビンの合成、神経伝達物質の合成などに関わっています。

ビタミンB6については以下の記事で詳しく解説しています。

1-3.ビタミンC

キャベツには、100g当たりビタミンCが38mgと豊富に含まれています[6]。

これは成人の1日当たりの推奨量の約4割に当たります[6]。

ビタミンCは皮膚や腱(けん)、軟骨などを構成するたんぱく質の一種であるコラーゲンの生成に必須の栄養素です。

また皮膚のメラニン色素の生成を抑制し、日焼けを防ぐはたらきもあります。

肌の健康を保ち、日焼けを防ぐはたらきから、ビタミンCは美肌に重要だといわれているのですね。

加えてビタミンCは消化管からの鉄の吸収を促し、免疫系のはたらきを助けます。

さらにビタミンCには、「活性酸素」を取り除く抗酸化物質としての重要な役割もあります。

ビタミンCには多くの重要なはたらきがありますが、その分不足には注意が必要です。

ビタミンCは偏食などによる摂取不足に加え、喫煙や風邪などによって必要量が増大して不足に陥る場合もあります。

ビタミンCが不足すると、皮膚の乾燥や倦怠(けんたい)感、疲労感、気力低下といった症状が現れます。

また長期間欠乏が続いた場合には、コラーゲンが作れずに血管がもろくなり、「壊血病」を発症する危険性があります。

壊血病になると歯肉や皮下からの出血、貧血、筋肉の減少、心臓障害、呼吸困難などが起こり、死に至ることもあります。

ビタミンCは肌の健康のためだけでなく、若々しく健康に生きるために極めて重要な栄養素といえるでしょう。

ビタミンCについては以下の記事で詳しく解説しています。

ビタミンCはどんな食べ物に含まれるの?健康維持に必要な摂取量を解説

1-4.葉酸

キャベツには、ビタミンB群の一つである葉酸も100g当たり66μgと多く含まれています[7]。

この量は成人の1日当たりの推奨量の3分の1弱に相当します[8]。

葉酸にはビタミンB12とともに赤血球の生産を助ける重要なはたらきがあります。

また葉酸はDNAやRNA、たんぱく質の合成など多くのはたらきに関わっています。

葉酸は細胞の分裂や増殖にも深く関与しており、胎児の正常な発達においても重要な栄養素です。

葉酸については以下の記事で詳しく解説しています。

葉酸が多く含まれている食べ物とは?効果や摂取基準もあわせて解説

1-5.ビタミンK

キャベツにはビタミンKも100g当たり79μgと豊富に含まれています[9] 。

この量は成人の1日当たりの目安量の約半分に相当します[10]。

ビタミンKは血液の凝固作用において重要な役割を担う脂溶性のビタミンです。

またビタミンKにはカルシウムを骨に吸着させ、骨を形成させるはたらきがあります。

キャベツは後ほど解説するカルシウムの含有量も多いため、骨を丈夫にしたいと考える方はキャベツを食生活に積極的に取り入れてみても良いでしょう。

他にもビタミンKには動脈の石灰化を防止し、動脈硬化を防ぐはたらきがあります。

ビタミンKについては以下の記事で詳しく解説しています。

ビタミンKにはどんな効果がある?摂取目安量とおすすめの食材を紹介

1-6.カリウム

キャベツにはカリウムが100g当たり190mgと豊富に含まれています[11]。

カリウムには、ナトリウムの排出を促して血圧を下げるはたらきがあります。

日本人は塩分を過剰摂取しがちだといわれるので、カリウムはとても重要なミネラルだといえるでしょう。

減塩におすすめのレシピ本 >

キャベツにはナトリウムを吸着して排出させる食物繊維も豊富なため、塩分の摂り過ぎが気になっている方は意識的にキャベツを食事に取り入れてみてくださいね。

またカリウムは細胞の浸透圧を調整して一定に保つ他、心臓の機能や筋肉の収縮、神経の伝達、細胞の酵素反応の調節など、生命維持に欠かせない多くの役割を担っています。

日本人のカリウム摂取量は全ての年代の男女で目標量を下回っているため、キャベツを身近な摂取源として積極的に食べるようにしても良いでしょう。

カリウムについては以下の記事で詳しく解説しています。

1-7.カルシウム

キャベツにはカルシウムも100g当たり42mgと豊富に含まれています[12]。

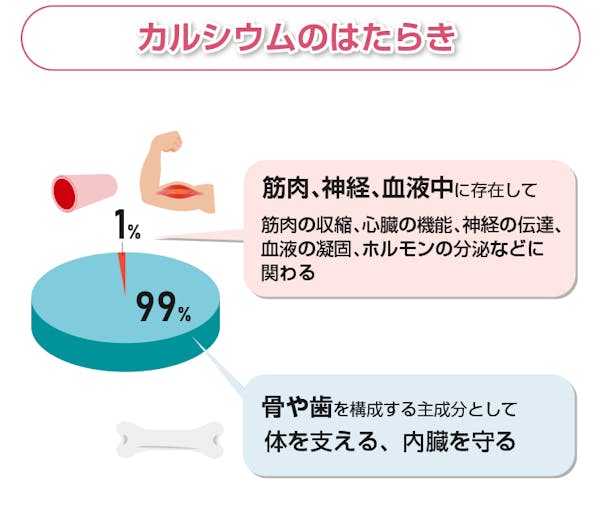

人間の体内のカルシウムの99%は骨や歯の形で存在しており、骨に貯蔵されたカルシウムは体を支えたり内臓を守ったりしています[13]。

残りの1%は筋肉や神経、血液中にあり[13]、筋肉の収縮、神経興奮の抑制、血液の凝固作用などの重要な役割を担っています。

心臓の筋肉を正常に動かすためにもカルシウムは必須なため、生命維持の根幹に関わる栄養素だといえるでしょう。

しかし、日本人のカルシウム摂取量は男女ともに全ての年代で推奨量に達していません。

キャベツはカルシウムを骨に吸着させるはたらきのあるビタミンKも豊富なため、骨を丈夫にしたい方は積極的に食べるようにしてみてくださいね。

カルシウムについては以下の記事で詳しく解説しています。

カルシウムを多く含む食品と効果的な摂り方は?骨の健康を守ろう!

1-8.キャベジン(ビタミンU)

キャベツにはキャベジン(ビタミンU)という成分が含まれています。

キャベジンには胃の粘膜を保護し、胃腸の粘膜の新陳代謝を促進するはたらきがあり、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の予防や治療に用いられています。

定番となっているトンカツと千切りキャベツのように、脂っこいものにはキャベツを付け合わせてみると良さそうです。

2.キャベツの栄養素を効率的に摂取するポイント

「キャベツの栄養素は、どうやって食べたら効率的に摂れるのかな?」

身近な野菜だからこそ、キャベツからできるだけ効率的に栄養素を摂取したいですよね。

キャベツに含まれる栄養素のなかには、熱で壊れやすいものや水に溶け出すものもあります。

そのため、調理法によってはせっかくの栄養素が減ってしまう可能性があります。

この章では、キャベツの栄養素をしっかり摂取するためのポイントをご紹介します。

キャベツを日々の食生活に取り入れる際の参考にしてくださいね。

ポイント1 生で食べる

キャベツには、生で食べることで効率的に摂取できる栄養素があります。

キャベツに含まれる葉酸やビタミンC、キャベジンは熱に弱いことが知られています。

特にビタミンCは加熱によって半分程度にまで減ってしまう場合があります。

キャベツの栄養のなかでも、熱に弱いこれらの栄養素をメインに摂取したい場合は、加熱調理を避けて生で食べるようにしましょう。

キャベツをおいしく!ダイエットにおすすめのドレッシング >

火を通す場合は、加熱時間を短くすることで栄養素の減少を抑えることができます。

ポイント2 煮汁ごと食べる

キャベツの栄養素のなかには水に溶け出してしまうものがあります。

ビタミンB6や葉酸、ビタミンC、カリウム、キャベジンは水溶性のため、ゆでたり水にさらしたりすることで流出してしまいます。

キャベツをゆでる場合はスープやシチュー、みそ汁のような煮汁も食べられる料理にすることで、流出した栄養素も一緒に摂取できます。

ポイント3 外側の葉や芯の周りも食べる

キャベツの外側の葉や芯の周りを硬そうだからと捨ててしまう方も多いかもしれません。

しかし、実は外側の葉や芯の周りにはビタミンCが他の部分よりも多く含まれています。

ビタミンCをできるだけ摂りたいという方は、これらの部分も食べるようにしましょう。

また外側の葉にはカルシウムやカロテンも多く含まれていることが報告されています。

カロテンは脂に溶ける性質があるため、炒め物などの油を使った料理にすると吸収が良くなります。

カロテンについては以下の記事で詳しく解説しています。

カロテンの効果とは?多く含む食べ物や効率的な摂取方法について解説

これまで外側の葉や芯の周りを捨ててしまっていたという方も、ぜひ料理に取り入れてくださいね。

3.キャベツの栄養についてのまとめ

キャベツは肌の健康に関わるビタミンCや食物繊維を豊富に含んでいます。

他にもビタミンB群の仲間であるビタミンB6や葉酸、骨を丈夫にするために重要なカルシウムやビタミンKなどさまざまな栄養素を多く含んでいます。

またキャベツに含まれるカリウムは食物繊維と共に塩分を排出してくれるため、塩分を多く摂ってしまいがちな日本人にはうれしい野菜といえるでしょう。

キャベツから発見された栄養素のキャベジンには胃腸を守り、胃潰瘍や十二指腸潰瘍を防ぐはたらきもあります。

ただしキャベツの栄養のなかには熱に弱いものや水に溶け出すものがあります。

そのため自分が摂りたい栄養素に合わせて調理方法を選ぶことで、より効率的に摂取できるようになります。

この記事を参考に、おなじみの食材であるキャベツの栄養をしっかり摂れるよう工夫してくださいね。